Jelang COP30 di Belem do Para, Brasil, dunia disibukkan oleh medan perang lain di luar perdebatan soal hutan, energi, atau keadilan iklim. Medan perang itu bernama: perang narasi. Di era ketika fakta bersaing dengan opini dan algoritma media sosial lebih berkuasa daripada sains, isu iklim mulai bergeser dari soal data ilmiah menjadi soal kepercayaan.

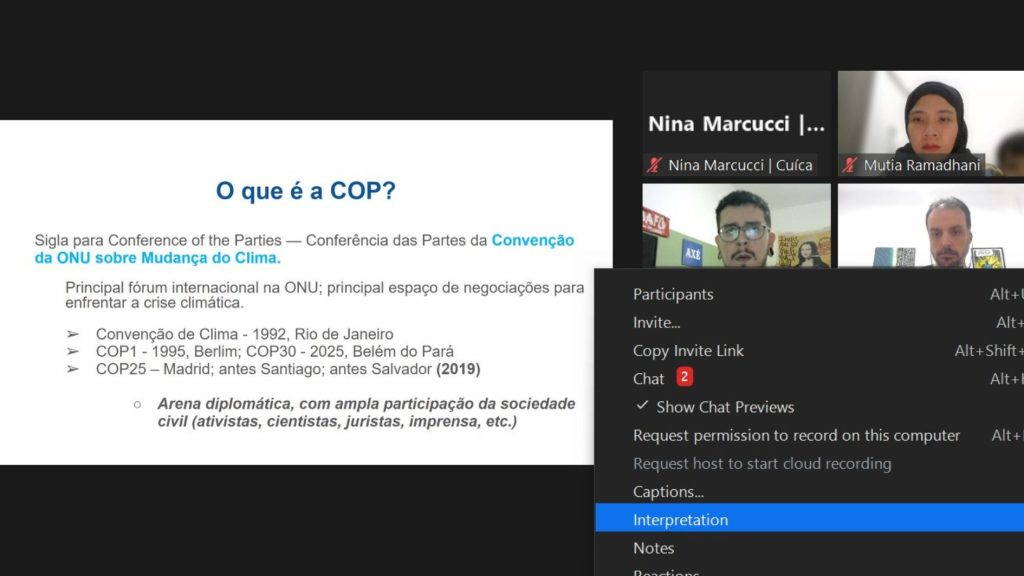

Dalam diskusi Eco-Blogger Squad bersama ClimaInfo dan ClimaColab yang saya ikuti pada 8 Oktober 2025, jurnalis Brasil Rafael de Pino mencatat bahwa ada lebih dari 1,2 juta hoaks soal COP30 yang beredar di media sosial Brasil. Mulai dari teori konspirasi tentang “agenda globalis,” propaganda industri ekstraktif, hingga tuduhan bahwa COP adalah alat “Barat” untuk mengontrol negara berkembang.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana isu lingkungan bisa dibajak menjadi senjata politik, dipelintir sedemikian rupa untuk menanamkan rasa curiga, bahkan kebencian terhadap gerakan iklim itu sendiri.

Hal ini bukan hal baru. Kita masih ingat bagaimana Presiden Donald Trump berulang kali menyebut krisis iklim sebagai hoax. Dalam pidato dan cuitannya, ia menggambarkan perubahan iklim sebagai “tipuan besar” buatan ilmuwan dan politisi liberal.

Pernyataan seperti itu, meski tampak konyol, punya dampak besar. Ia menular. Ia menjadi peluru retoris bagi banyak elite politik di negara lain yang merasa nyaman dengan status quo berbasis minyak dan batu bara.

Dan ya, Indonesia pun tidak kebal dari infodemik ini.

Kita pernah melihat bagaimana isu seperti “larangan masak pakai gas” digunakan untuk menyerang kebijakan energi bersih, bagaimana proyek IKN diserang sebagai “proyek hijau yang justru menebang hutan” atau bagaimana “pajak karbon” dipelintir menjadi narasi bahwa rakyat akan makin miskin. Semuanya punya pola yang sama, menyerang perubahan dengan menebar ketakutan.

Padahal, di balik semua itu, ada kepentingan yang jelas, menjaga arus uang dari industri kotor agar tetap mengalir. Sama seperti di Brasil, di Indonesia banyak aktor yang diuntungkan jika masyarakat tidak percaya pada isu iklim. Mereka adalah para pelaku bisnis ekstraktif, politisi populis, hingga sebagian media yang hidup dari clickbait sensasional.

Inilah sebabnya mengapa gerakan melawan disinformasi iklim, menurut saya, kini menjadi sama pentingnya dengan aksi menanam pohon. Kita butuh versi Indonesia dari ClimaColab, ruang kolaborasi antara jurnalis, ilmuwan, aktivis, dan kreator konten untuk memeriksa fakta, meluruskan narasi, dan membangun komunikasi publik yang sehat soal iklim. Karena tanpa itu, diskusi tentang transisi energi, hutan, atau keadilan iklim akan terus kalah oleh viralitas kebohongan.

Saatnya Kita Bersuara

Alhamdulillah, sekarang ada secercah harapan. Baik di Brasil maupun di Indonesia, anak muda kini menjadi juru bicara bumi. Mereka memegang kamera, bukan mikrofon politik. Mereka membuat reels, bukan laporan PBB. Tapi justru lewat cara itulah pesan mereka menembus batas negara, menembus algoritma, dan menyentuh hati publik yang jenuh oleh jargon diplomasi.

Mereka paham bahwa menyelamatkan bumi juga sama artinya dengan menjaga kebenaran. Apalagi di tengah kabut hoaks dan propaganda seperti yang berseliweran di lini masa hari ini, kebenaran adalah oksigen terakhir yang tersisa.

Brasil melawan disinformasi lewat ClimaColab, gerakan yang digagas Nina Marcucci dari Cuíca. Tujuannya revolusioner, yaitu membekali para kreator dengan ilmu dan empati soal iklim.

Mereka belajar tentang ekonomi sosial, energi bersih, hak masyarakat adat, dan cara menyampaikan isu kompleks dengan bahasa yang sederhana, lewat konten digital yang menarik.

Nina memaparkan bagaimana dia dan rekan-rekannya sudah melakukannya. Dan percakapan itu menggema ke dua juta lebih audiens, 45 konten, 3 juta tayangan, dan ribuan interaksi.

Indonesia mulai menapaki jalur serupa. Kita punya Eco-Blogger Squad, kreator dan aktivis seperti Hafizh Syahrin, Salsabila Khairunnisa (Founder Jgaa Rimba), Greeneration Indonesia, Ecoxyztem, dan banyak komunitas muda yang bicara iklim lewat Instagram, TikTok, dan YouTube.

Mereka mengubah isu yang rumit jadi kisah yang bisa dipahami anak SMA, pekerja kantoran, bahkan ibu rumah tangga. Simpelnya begini, kalau COP30 adalah panggung dunia, maka media sosial adalah panggung rakyat.

Menuju COP30 Belem do Para, Brasil

Tahun 2025 ini, dunia menatap Belem do Para, kota di utara Brasil, tempat berlangsungnya COP30, konferensi iklim paling penting dekade ini. Dan di sudut lain bumi, Indonesia menaruh perhatian soal ini, karena apa yang dibicarakan di Belem nanti, entah itu soal hutan, energi, dan keadilan iklim, sudahlah pasti menggema sampai hutan-hutan Sumatra dan Kalimantan.

Brasil dan Indonesia punya banyak kesamaan, lebih dari yang kita kira. Keduanya dikenal sebagai negara mega-biodiversitas, rumah bagi jutaan spesies, dan penjaga dua ekosistem paling vital dunia, yaitu hutan Amazon dan hutan hujan tropis Asia Tenggara. Keduanya juga menghadapi ancaman yang sama, mulai dari deforestasi, kebakaran hutan, dan tekanan dari ekspansi industri sawit, tambang, dan kayu.

Di Brasil, COP30 diharapkan jadi momentum untuk membalik arah, dari ekonomi berbasis ekstraksi menuju ekonomi hijau. Setidaknya itulah yang saya tangkap dari diskusi saya bersama kawan-kawan ClimaColab dan ClimaInfo.

Sebenarnya di Indonesia, suara yang sama sudah mulai bergema, bahwa pembangunan tak boleh lagi mengorbankan alam. Cinthia Leone dari ClimaInfo mengatakan bahwa Amazon dan Indonesia itu seperti dua paru-paru dunia yang sama-sama bernapas. Kalau satu rusak, yang lain ikut sesak.

Dan benar. Tahun 2015, saat hutan Indonesia terbakar hebat, asapnya sampai ke Singapura dan Malaysia. Tahun yang sama, kebakaran di Amazon membakar 2,5 juta hektare. Ibaratnya, bumi seperti berteriak lewat dua benua sekaligus.

COP30 di Belem akan menjadi ajang diplomasi juga panggung global untuk bicara kejujuran. Tentang bagaimana dunia, selama tiga dekade bicara iklim, tapi masih terjebak di antara ambisi dan kepentingan ekonomi.

Ada satu benang merah, bahwa transisi energi dan keadilan sosial harus berjalan bersama. Sains sudah jelas mengatakan suhu bumi tak boleh naik lebih dari 1,5°C. Sayangnya, urusan politik sering menunda-nunda mitigasi ini.

Di Brasil, transisi energi masih jadi perdebatan panjang. Di Indonesia, cerita serupa juga terjadi. Pemerintah berjanji mencapai Net Zero Emission pada 2060, tapi di lapangan, batubara masih jadi raja, dan izin tambang malah bertambah.

Sebagaimana di Brasil, ada harapan datang datang dari masyarakat sipil, aktivis muda, dan komunitas adat yang mulai melakukan perubahan dari bawah sembari terus mendorong terjadinya perubahan dari atas juga.

Apa yang terjadi di Amazon, menurut saya, adalah cerminan yang terjadi di Jambi, Riau, Kalimantan, dan Papua. Ketika Brasil bicara soal gambut dan lahan basah, kita di Indonesia punya kisah serupa di Taman Nasional Berbak atau Taman Nasional Sebangau.

Di sana, para polisi hutan, peneliti, dan warga lokal berjuang menahan api. Api di sini bukan hanya api dalam artian sebenarnya, tapi juga api keserakahan.

Transisi Energi dan Pendanaan Iklim Jadi Tantangan Bersama

Baik di Brasil maupun Indonesia, transisi energi jadi medan pertempuran besar. Keduanya punya potensi besar di energi terbarukan. Brasil dengan tenaga air dan biomassa, Indonesia dengan surya dan panas bumi.

Tapi keduanya juga masih terikat pada bahan bakar fosil karena ekonomi dan politiknya bergantung pada minyak dan batubara. Di sinilah kita perlu menyoroti pentingnya “transisi yang adil.” Bahwa perubahan energi harus memperhitungkan nasib para pekerja, akses masyarakat miskin, dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Indonesia menghadapi tantangan yang sama. Ketika pemerintah berencana menutup PLTU secara bertahap, ribuan pekerja tambang dan keluarga mereka khawatir kehilangan mata pencaharian. Belum lagi perdebatan soal energi hijau yang greenwashing, seperti proyek biodiesel sawit yang justru membuka hutan baru.

Di sisi lain, muncul gerakan-gerakan kecil, seperti komunitas lokal di Bali yang beralih ke panel surya, desa di Sumba yang memanfaatkan tenaga angin, anak muda di Bandung yang membuat startup energi mikro. Mereka membuktikan transisi energi bisa dimulai dari langkah kecil.

Sorotan lain dalam COP30 nanti adalah soal pendanaan iklim. Negara maju diminta menunaikan janji mereka untuk membantu negara berkembang dengan dana adaptasi dan mitigasi. Rencana Roteiro Baku–Belem menargetkan dana 1,3 triliun dolar AS, tapi faktanya janji serupa kan sudah berkali-kali diucapkan tanpa hasil nyata.

Di Indonesia, berbagai program konkret sudah dilakukan untuk menekan deforestasi dan memperkuat pengelolaan ekosistem berbasis masyarakat. Melalui skema seperti REDD+, BioCF-ISFL, dan FOLU Net Sink 2030, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan konservasi. Hasilnya cukup menggembirakan ya, laju deforestasi nasional menurun signifikan dalam lima tahun terakhir.

Selain di tingkat nasional, banyak inisiatif lokal yang memberi warna. Misalnya, di Jambi, program pendanaan karbon melalui BioCF-ISFL berhasil membantu masyarakat desa sekitar taman nasional mengembangkan usaha ramah lingkungan, seperti pengolahan hasil hutan bukan kayu dan pelatihan pencegahan kebakaran lahan gambut. Pendekatan berbasis masyarakat ini menjadi bukti bahwa pendanaan iklim mengalir sampai ke akar rumput dan mengubah cara hidup masyarakat di garis depan ekosistem.

COP30 di Belem nanti akan menjadi ujian kejujuran dunia, apakah negara maju benar-benar mau menebus janji lama, atau kembali membiarkan negara-negara seperti Indonesia berjuang sendiri menjaga paru-paru dunia?

Solusi iklim tidak hanya satu. Dunia butuh pendekatan yang berbeda untuk konteks yang berbeda. Yang nomor satu itu adalah semangatnya. Ketika dunia berkumpul di Belem nanti, semoga mereka juga mengingat Indonesia. Semoga mereka ingat bahwa di sisi lain bumi, ada orang-orang yang juga melestarikan bumi ini.

Kita harus percaya bahwa Amazon dan Nusantara bernapas dalam irama yang sama. Masa depan kita tak akan diselamatkan oleh perjanjian, tetapi oleh manusia yang benar-benar peduli.**

Leave a Comment